Das Hepnamodell nach Maxim Niederhauser beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung mit Landschaften. Heutzutage beschränkt sich die Sicht auf Kraftplätze in unserer Zeit oft auf das Mess- und Sichtbare. Geologie, Ökologie und Klimawissenschaft liefern wertvolle Daten, doch sie lassen eine Dimension aus, die seit Jahrtausenden in Mythen, Kulten und Erfahrungsberichten präsent ist: die energetische und geistige Wirkung von Orten auf den Menschen.

Viele Menschen berichten, dass sie sich an bestimmten Plätzen belebt, gestärkt oder inspiriert fühlen, während andere Orte als bedrückend oder schwächend erlebt werden. Diese Erfahrungen werden häufig als rein subjektiv abgetan, und gerade hier setzt das vorgestellte Modell an: es schafft eine Struktur, mit der diese Ebenen der Erfahrung beschreibbar, vergleichbar und erforschbar werden.

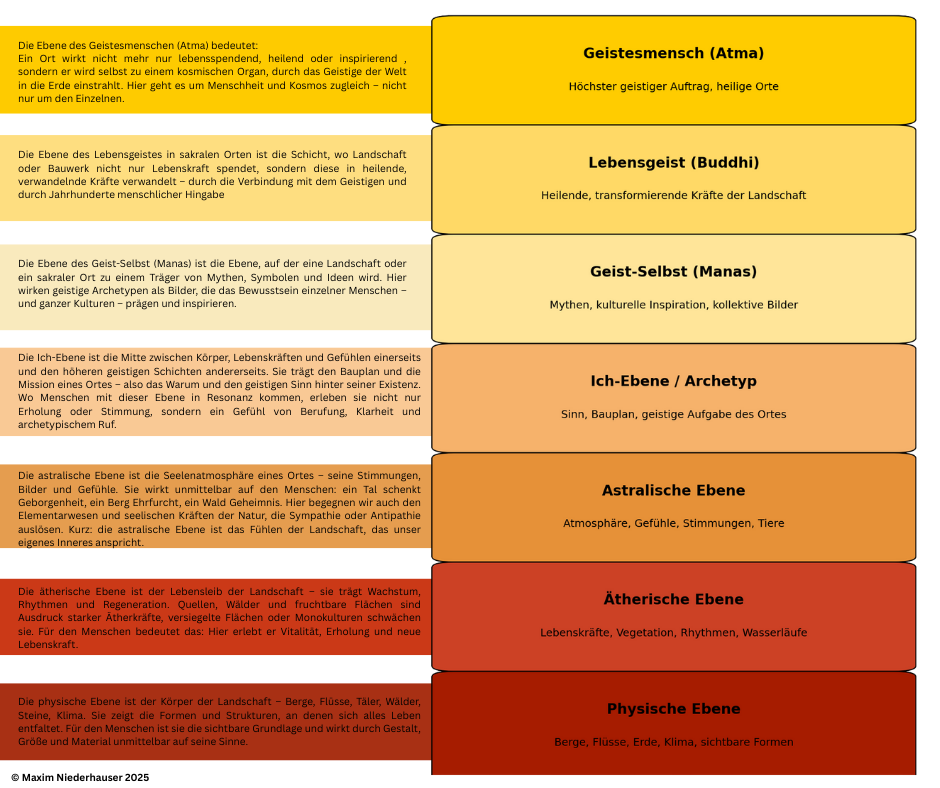

Das Modell der sieben Ebenen, versteht Landschaft nicht nur als äußeren Raum, sondern als lebendigen Organismus, der Körper, Seele und Geist umfasst !

Auf der physischen Ebene zeigt sich die Landschaft in Formen, Materialien und Strukturen – Berge, Flüsse, Wälder oder Felder. Diese Gestalt ist Grundlage, aber nicht Erklärung für die erlebte Wirkung. Die ätherische Ebene bringt Leben und Rhythmus: Wasserläufe, Vegetation, Jahreszeiten und Wachstumszyklen. Auf der astralischen Ebene treten Stimmung und Atmosphäre hinzu – ein Tal wirkt geborgen, ein Berg erhaben, ein Wald geheimnisvoll. Erst mit der Ich-Ebene kommt die Dimension des Sinns und des Bauplans hinzu: Orte haben eine Bestimmung, einen inneren Archetyp, der ihr Wirken prägt. Darüber entfalten sich die höheren geistigen Schichten: das Geist-Selbst (Manas) als Träger von Mythen und Bildern, der Lebensgeist (Buddhi) als heilende, transformierende Kraft, und schließlich der Geistesmensch (Atma) als Ebene, auf der Orte zu Trägern eines kosmischen Auftrags für die Menschheit werden.

Dieses Modell ist deshalb relevant, weil es eine Problemstellung unserer Zeit aufgreift: Wir verfügen über präzises naturwissenschaftliches Wissen, aber uns fehlt ein konsistentes Vokabular, um das energetische Erleben der Natur ernsthaft zu beschreiben. Begriffe wie „Kraftort“ oder „heilige Stätte“ sind kulturell verbreitet, doch ohne systematische Gliederung bleiben sie unscharf und teils unbrauchbar. Indem das Modell verschiedene Ebenen unterscheidet, können wir differenzieren: Ist ein Ort belebt durch starke Ätherkräfte? Berührt er die Seele durch seine astrale Atmosphäre? Ruft er in uns Sinn und Klarheit über sein Ich-Archetypus hervor? Oder wirkt er transformierend und heilend, weil er die Ebene des Lebensgeistes berührt?

Für die Forschung eröffnet das zwei Perspektiven. Erstens: Man kann energetische Wahrnehmungen kartieren und mit Methoden wie Radiästhesie oder der Bovis-Skala versuchen, diese Erfahrungen zu messen und in die Ebenen einzuordnen. Zweitens: Man kann die Korrelation mit kulturellen und historischen Daten untersuchen, denn gerade Mythen und Kultpraktiken entstehen meist an Orten, die in diesem Modell den höheren Ebenen zugeordnet sind.

Für den Umgang mit Natur bedeutet das: Wer sich für Energie in Landschaften interessiert, bekommt mit diesem Modell ein Werkzeug, um die eigene Wahrnehmung zu schulen. Anstatt „der Ort ist angenehm“ oder „der Ort ist bedrückend“ zu sagen, kann man fragen: Wirkt hier vor allem die physische Form, die ätherische Lebenskraft, die seelische Atmosphäre oder der geistige Bauplan? Diese Frage fördert eine differenzierte Wahrnehmung und ermöglicht es, die energetische Dimension von Landschaften nicht nur gefühlsmäßig, sondern bewusst und strukturiert zu erfassen.

Damit löst das Modell eine doppelte Aufgabe: Es macht subjektives Erleben kommunizierbar, und es bietet eine Methodik für die Praxis der Geomantie und Humanenergetik, die über bloße Einzelbeschreibungen hinausgeht. So wird die Landschaft nicht mehr nur als Kulisse betrachtet, sondern als Mitwesen, das in Beziehung zum Menschen tritt – auf allen Ebenen von Körper, Leben und Seele bis hin zum Geist.

Von Maxim Niederhauser

Kommentar schreiben